夏休み、後半戦!

こんにちは!伊丹北3年の音です!

私はお盆休みに京都に合格祈願に行ってきました!!

その帰りに京都を満喫して、息抜きすぎる1日でした

^^

そして、部活を引退しました!

特に8月に入ってからは受験勉強の遅れに不安を感じていましたが、

「やるからには最後までがんばっておいで!」と励まして下さるシードタイムズの先生たちのお陰で最後まで部活を頑張れました^^

さて、夏休みも後半戦です!

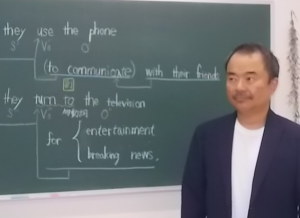

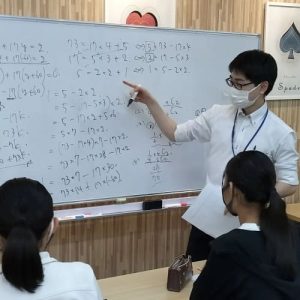

英語も国語も基礎の部分は一通り終えて、長文や問題をこなす段階に入りました。

部活も引退したので、更にエンジンをかけて頑張ります!